漢字がたのしくなる本、ワーク②

お勧めの人

- 101の漢字をマスター、「3年生の壁」にチャレンジする意欲がある親、先生

- 多少遠回りに見えても、単調なドリルではなく、漢字を教えたい人。

- 子どもの対象は小2年生くらい。

- 3年生の壁にぶち当たっている子どもに寄り添って、ちょっとしたヒントをあげたい親、先生(すでに、3年生以上の勉強まで進んでいる子どもにこのワークを直接使うのは向かない)

お勧めのレベル

4 / 5 (1:やめた方がいい 3:可もなく不可もなく 5:強く勧める)

主な内容

一言でいうと、

合わせ漢字の原理を学ぶ巻

あわせ漢字の原理を正しく知るためには2つのことを学ぶ

①どのような組み立ての合わせ漢字か

②部首について

漢字は大きく2種類に分けられる

これ以上分けると意味をなくしてしまう単体字(象形文字・指示文字)

それを要素とした合わせ漢字(会意文字・形成文字など)

それぞれ常用漢字を見ると、14%、86%を占める。

1年生の時は、単体字が多いが、2年生からは合わせ漢字が多くなり、3年生からは、合わせ漢字が9割近くとなっていく

が、

今まで、子供たちは学校で、きちんとまとめて合わせ漢字の原理を学ぶ機会がなかたことが、漢字嫌いの原因の一つ

と分析する筆者。これを克服しようとも試みている巻だ。

例によって、マルチリンガル漢字指導法研究会の対象となる「海外で日本語を学ぶこども」と考えたとき、どうなるか。

①どのような組み立ての合わせ漢字か

合わせ漢字の組み立ての原理を二つの章に分けて教えてくれる。

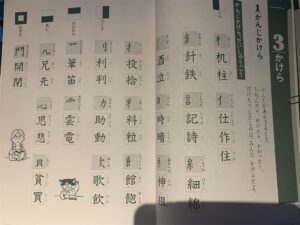

(1)合わせ漢字パレード

- 手つなぎチーム(左右に合わさる)

- 肩車チーム(上下に合わさる)

- 潜り込みチーム(周りを取り囲む)

- 集まりチーム(三つ以上の要素が集まる)

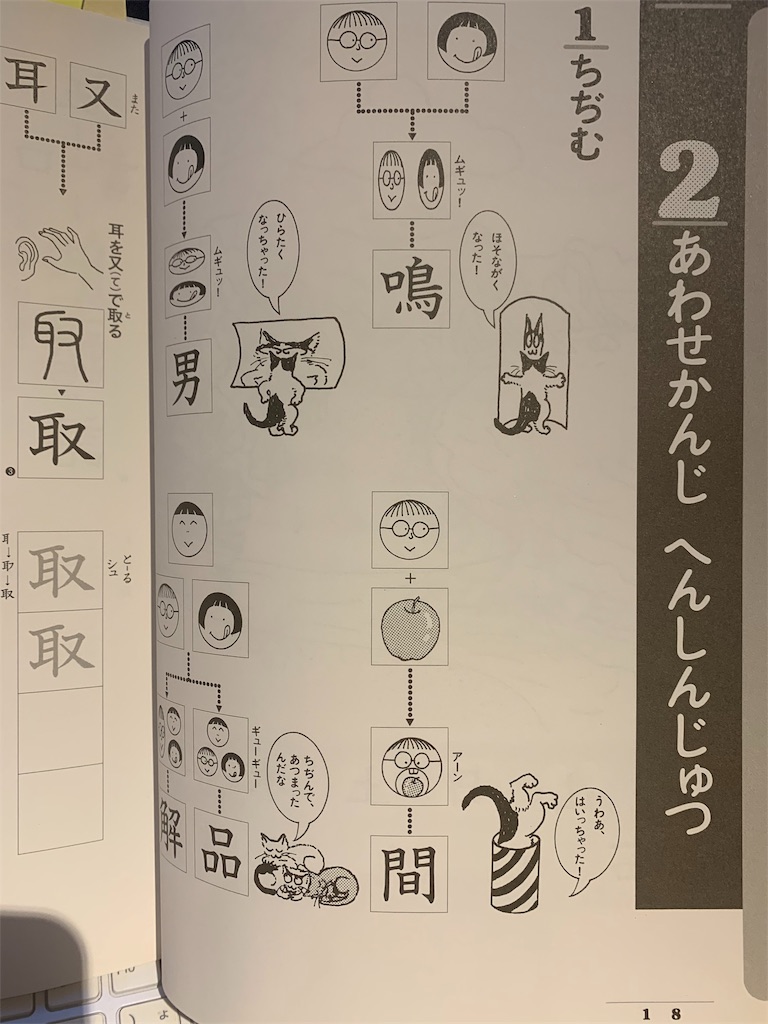

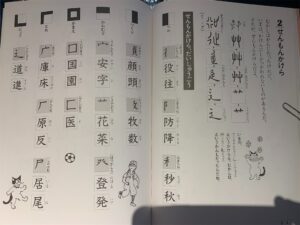

(2)合わせ漢字変身術

- 縮む

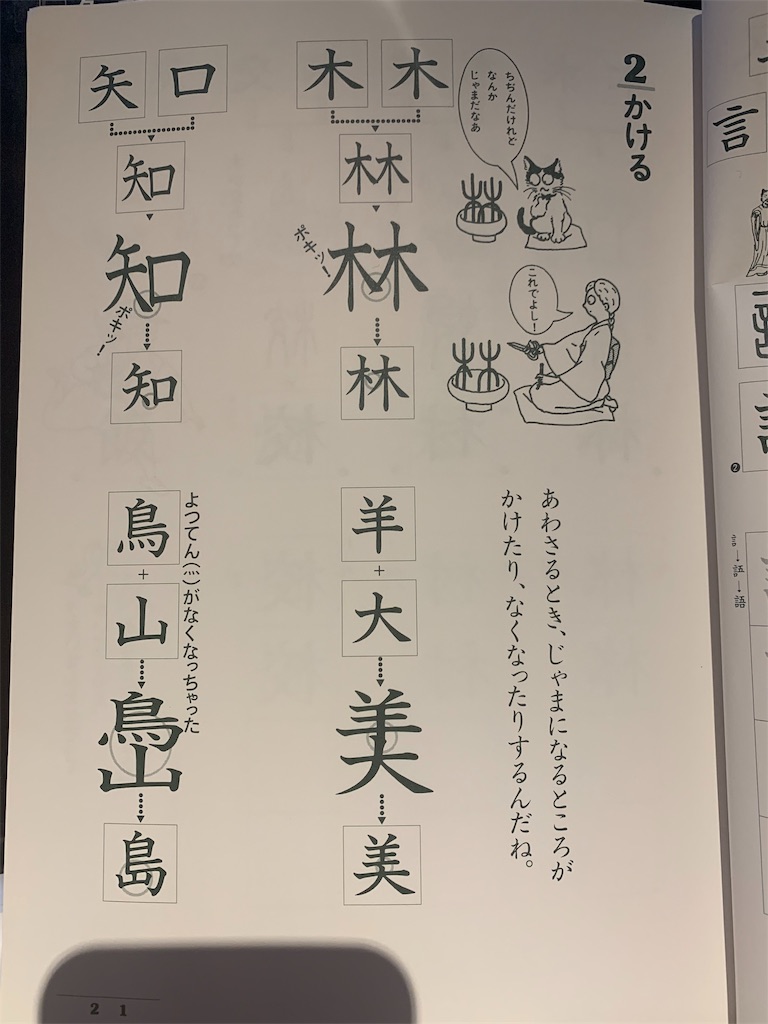

- かける

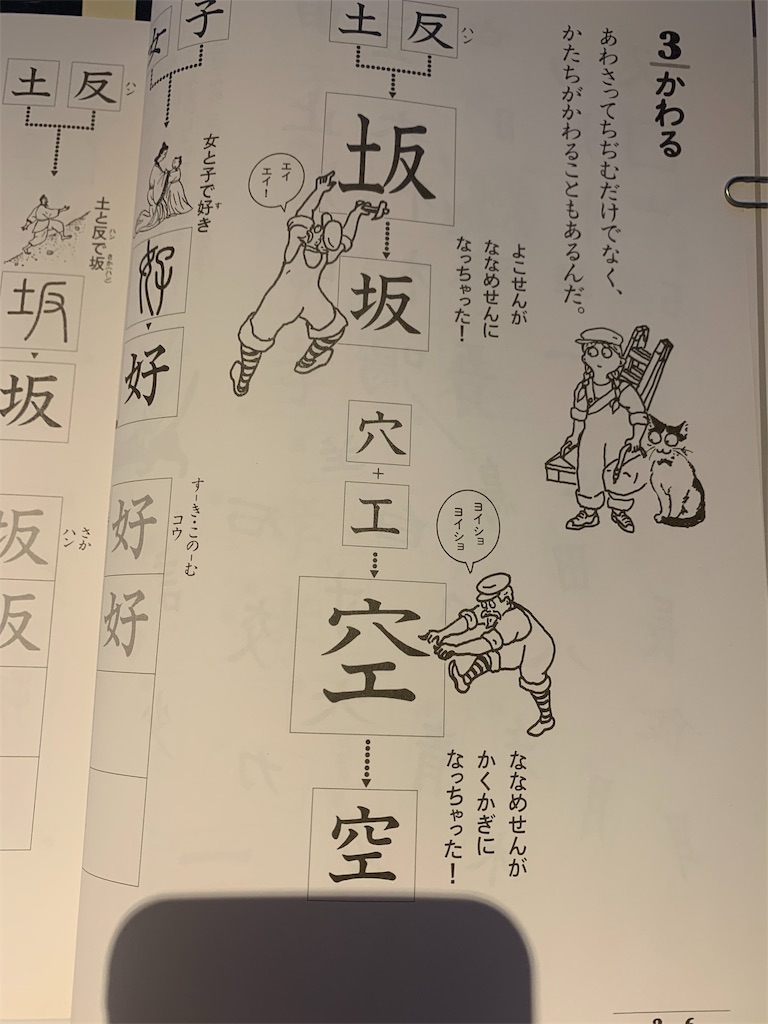

- 変わる

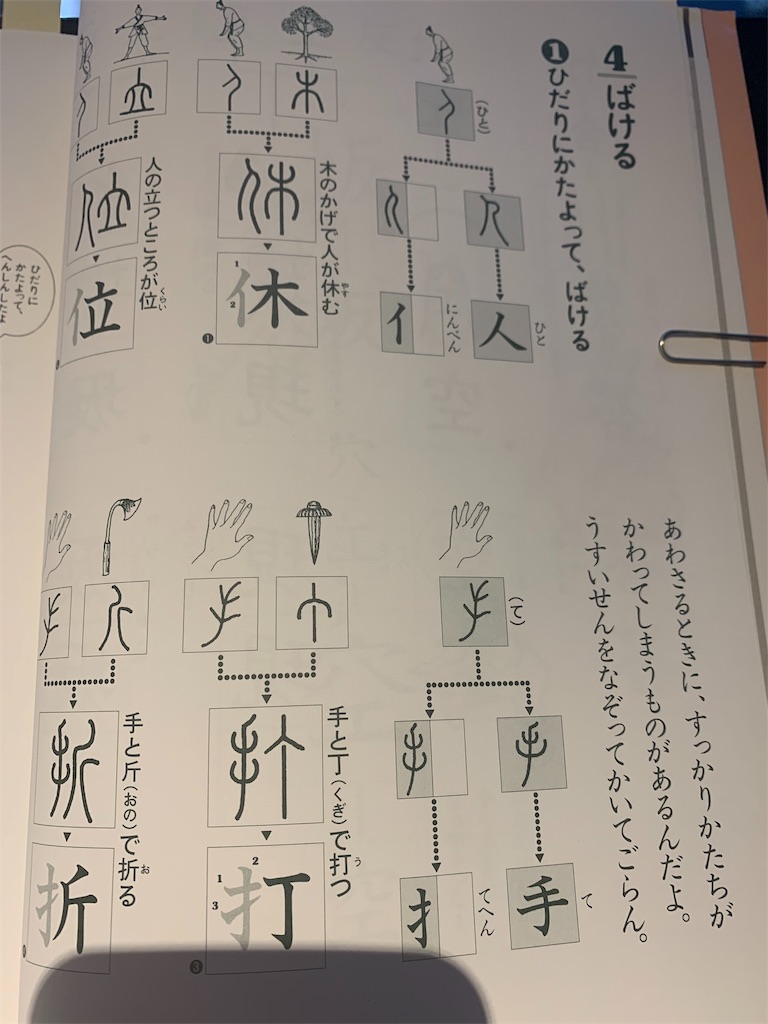

- 化ける

⇒要は、ただ組み合わさるだけでなくて、ちょっと形が変わるよ!ということを教えるのだけど…

海外で育つ子の場合、

「字を美しく書く」ということの優先度は低くして構わない

と思っているので、最初の3つ「縮む」「かける」「変わる」は、元の字が認識できる程度に、簡単に説明すればいいと思う。

逆に、4つ目の「化ける」は大事。元の漢字から離れてしまうけれど、部首になり、これから先の長ーい漢字学習で何度でも出てくるので!

それぞれのいろんな組み合わせで漢字ができていることが分かった時点で踏み込むのが次!

②部首について

この本では、この漢字の部品を「かけら」と称し、

漢字かけら(元の漢字がわかるもの)

専門かけら(昔は漢字だったけれど、今はかけらにしか使われないもの)

の二つに分けて、教える。

お勧めのポイント

組み合わせ型を明確に整理していること。

マルチリンガル漢字指導法研究会の源、ミチムラ式の画期的なところは「漢字は書かずに唱えて覚えられる」ところだったのだけど、子供にこれを使っていて、子供がよく躓くのは、組み合わせの型なのだ。

この前も料理をしながら、小6息子の漢字学習を手伝っていて、「貨」を聞かれたので、「化学の化に貝」と答えたら、見事に、「手つなぎ型」にしていた…。唱える前に、「肩車型ね」と一言言ったら、間違いない!

漢字が部品の組み合わせであることに気づいたら、いくつかの組み合わせのパターンを言語化してあげると、フレームワークがはっきりして、入っていきやすい子も必ずいるはず。

子供にすっと入っていく言葉遣いであること。

それに、その言葉が子供心をくすぐる表現で◎!

「左右型」より、「手つなぎチーム」と言われた方が、子供には断然しっくりくる!

もう一つ、組み合わせる時の注意点。

スモールステップ

子どもにとって、元の形がわかりやすい「漢字かけら」から入り、わかりにくいけど頻繁にその後部首として出てくる「専門かけら」へと誘っていくのがいいし、この時点でかけらに命名するのも記憶に残りやすい。

研究会では、この名前が覚えにくいという話が出ていて、子供が好きな名前を命名したらどうかという話もあったけど、私は、さらに

上を目指す子は、正式な部首名を覚えておいた方が後々楽

だと思う。漢字辞典や日本人と話す共通語を持つという意味で。

かけらを整理して、そこから漢字数を増やす

一般的な日本人の学び方と逆なんだけど、これが海外育ちの子にはいいと思うのだ。つまり、日本でシャワーのように漢字を見る機会がある子供は、ランダムに入れて、その後、小3くらいで部首の名前を教えられて整理するというステップだけど、海外の子は、

フレームワーク(この場合は部首)をあげて、それに合った漢字を探し覚える

方が、入りやすいと思う。

全体として、「わけると見つかる知ってる漢字」をスローガンに「総合」⇔「分析」をゲーム感覚で繰り返しながら、合わせ漢字の原理を体得するこの巻。

1巻に比べて、「遊ぶ」より「学ぶ」に近づいてくるので、子供も教える方も覚悟が必要かな~。

この巻を学び終えると、新しく159字学べることになっているけど、中には説明が分かりにくい漢字もあるので、様子を見ながら取捨選択が必要。

コメントを残す