漢字の学習が難しくなるのは小学校中学年。

なぜか?

どう乗り越えればいいのか?

ずっと考えている。

はっきりわかっているのは、中学年の時点で意識的に

教え方、学び方ストラテジーを変える必要性

だ。息子の公文の問題を見て、その一つのヒントになりそうなことがあったので、まとめてみる。

目次

中学年で漢字が難しくなるわけ

大きく二つある。

抽象的な意味の漢字が増えること

音読みしかない漢字が増えること

1,2年生の漢字は、子供がすでによく知っている漢字だし、そもそも知らなくてもこれだよと絵で示せる。音読みだって、訓読みに直してあげれば、意味がつかめる。

天の川(あまのがわ) ⇒ 天(てん)に流れる川

ところが、3年生くらいからその様相がガラッと変わる。

例えば、3年生で習う、商(ショウ)。

「あきなう」という訓読みもあるけど、子供には馴染みがなく、

「商店」 ⇒ 商いをする店

と言っても??だろう。

漢字指導、学習の焦点が移る

この扱う漢字の変化

を教える方がよくわかって、学びの焦点を以下のところにうつさないといけない。

書きから読みへ

漢字単体から熟語、漢語へ

漢字の持つ多義性への気づき

などだ。

この公文の問題が光っているわけ

上記のことを成し遂げるには、

漢字を音訓セットで学ぶこと

熟語とセットで学ぶこと

それを文章の中で使うことで定着を図ること

が大切になってくるわけだが、公文の問題は1年生の時からそういう構成になっていて素晴らしい。このことは、前にも記事に書いた。

これまでの私の実践では、最後の「文章の中で使う」ところが「自分で短文づくり」が多かったのだけど、これが

海外組にはかなりハードルが高いし、

文章もワンパターン化しやすい

ので、この公文の問題は本当に良問だと思う。

さらに、今回これがいいなと思ったのは、この形式ではなくて、この文の内容である。

前半の部分で、

漢字を熟語で理解すること

後半部分では、

漢字の多義性

についてサラッと説明している。

詳しく解説すると、

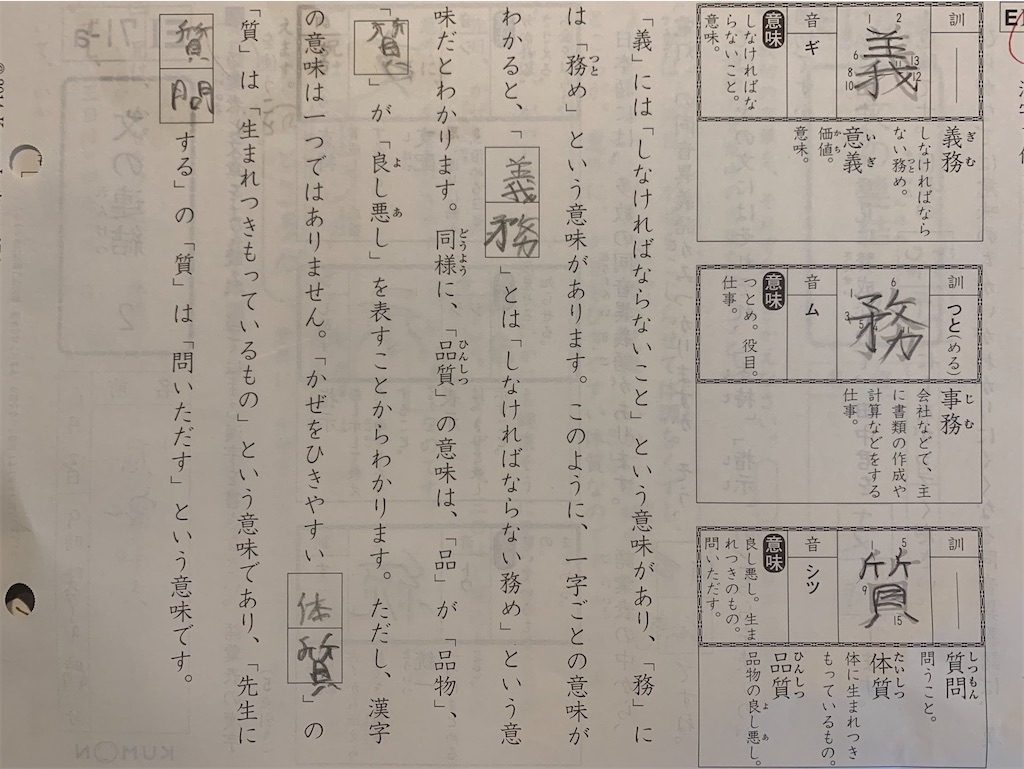

「義」という文字の形と「ギ」という読み方を丸暗記したとしても、全く子供には入っていかないし、まして使えるようにはならない。「義」には「しなければいけないこと」という意味があることをぼんやりでも理解して、「義務」「義理」「信義」などの言葉とセットになって初めて、この漢字の使い方が分かってくる。

ただ、ややこしいのは、後半で「質」を例に説明されているように、一つの漢字にいくつもの意味がある時。

「良し悪し」「生まれつき持っているもの」「問いただす」

どうして、一つの漢字でそんなに意味をもってしまったの~?って感じですよね。

持ち語彙数が多い子どもは、それでも、「この時にこの漢字を使う」と学んでいくうちに、無意識に漢字の多義性についてなんとなく理解していくのだと思うけど、海外育ちの子には本当に難しい。

この公文の問題は、中学年からの漢字学習法、指導法の転換の必要性を何気に気づかせてくれて、すごくイイと思った。

因みに、これは、5年生の問題。この後も、この調子で続いてくれるのかなと思ったけど、残念ながら一回のみ。

小学校中学年からの指導法

これ!と示せればいいんだけど、まだそこまでいっていない(笑)

ただ言えるのは、

漢字一字一字を教えること

書き順にこだわること

とめはねなどにこだわること

は、小学校3年生当たりで卒業すること。

そして、教える方が

熟語とセットで教えること

漢字の多義性を意識すること

で、まさしくこの公文の問題文のようなアプローチを日々の生活の中で取り入れていくことで、じんわりと子供の中に漢字を見る視点を与えていくことだと思う。

成長の兆しが見える時

小5あたりで本当にもうどうにもこうにも漢字が無理!といった息子。

何か劇的に勉強法を変えたわけではないのだけど、上記のように私が意識して声掛けをするようになってから、半年くらいしたある日。

漢字の宿題をしながら、

「書簡ってどういう意味?どうして手紙に「簡」?この漢字にはどういう意味があるの?」

と言い出した。

簡単、簡易、簡潔、簡略…と並ぶ熟語の中で、「書簡」がどうしても整理づけられなくての質問だったのだと思うけど、息子なりに、「漢字の多義性」に気づいた瞬間。

中学年からは、子供も反抗期を迎えるし、かじ取りが難しくなるけど、こんな小さな成長の兆しを捉えて、子どもも自分も励ましながら、細く長く続けていくしかないかな。

コメントを残す