アメリカを去る前に一か月に一気に6校の公立学校を訪問して気づいたこと、学んだことを書き上げたこのシリーズ。これで最後に!

一番勉強になって、これからもなんでも参考にしようと思うことばかりなので、丁寧に書きたい。

見学したのは、シカゴ郊外にある公立の学校。英語とスペイン語のバイリンガルイマージョンクラスがあるのが特徴で、このクラスを見学。

学費が無料なので、バイリンガル教育(外国語教育)に興味がある親には人気なマグネットスクール。入学の一年程前に、願書を出し、学校が独自にもつ基準で選抜される。

条件としては、学区内に住居があること。

英才教育というよりは、継承語教育の意味合いが強いようで、家庭内言語がスペイン語の子供は優先されるそうだ。

プリスクール(幼稚園)から始まるが、プリスクールの時は、アメリカに住んでいると接触の機会が少ないスペイン語で、ほとんど授業が行われる。その後、学年が上がるにつれて、英語での授業が増えてきて、小学校5年生くらいでは、半々になるという。

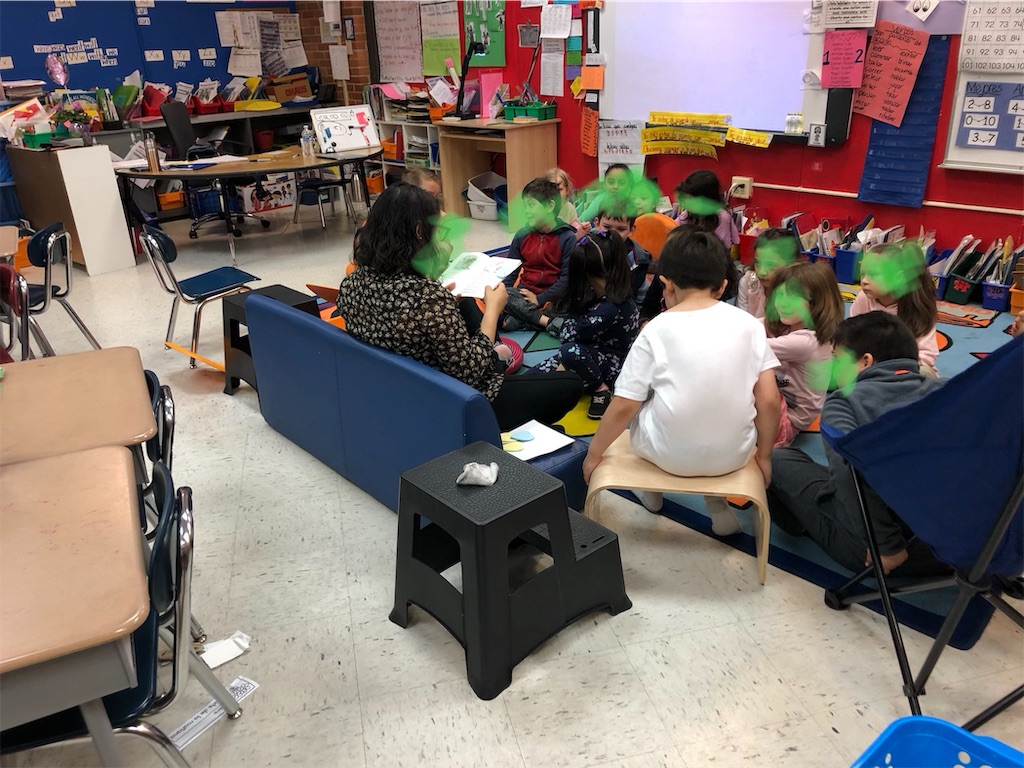

見学したのは、小学校1年生のクラス。

英語と芸術教科は英語で、後はスペイン語で授業がされていた。先生はバイリンガルで、授業ごとに言葉をスイッチして、子供たちも同じことを要求されていた。

バイリンガルを目指すなら理想的かもしれない。でも、理想と現実は違うのが常。先生一人で子供20人。中には、スペイン語圏から来たばかりで英語は全くという子も含まれるし、スペイン語のレベルはかなりばらつきがある様子が見ていてわかる。

しかし、午前一杯授業を見せてもらって舌を巻いたのは

子供たちは常にアクティブ、だけど統制が取れていること

みんな同じような課題に取り組んでいるけど、一人ひとりレベルに合った教材に向かい合っていて、集中して学習に取り組んでいるのが分かる。

これぞ、芸術的な学級経営!

私も教師なので、この状態を作るのがどれだけ難しいか、そして、これが常日頃の教育の賜物であることが分かる。30代後半の穏やかな女の先生のどこにこんなパワーがあるのか!目を凝らしてみると、随所にその秘密が隠れていた。

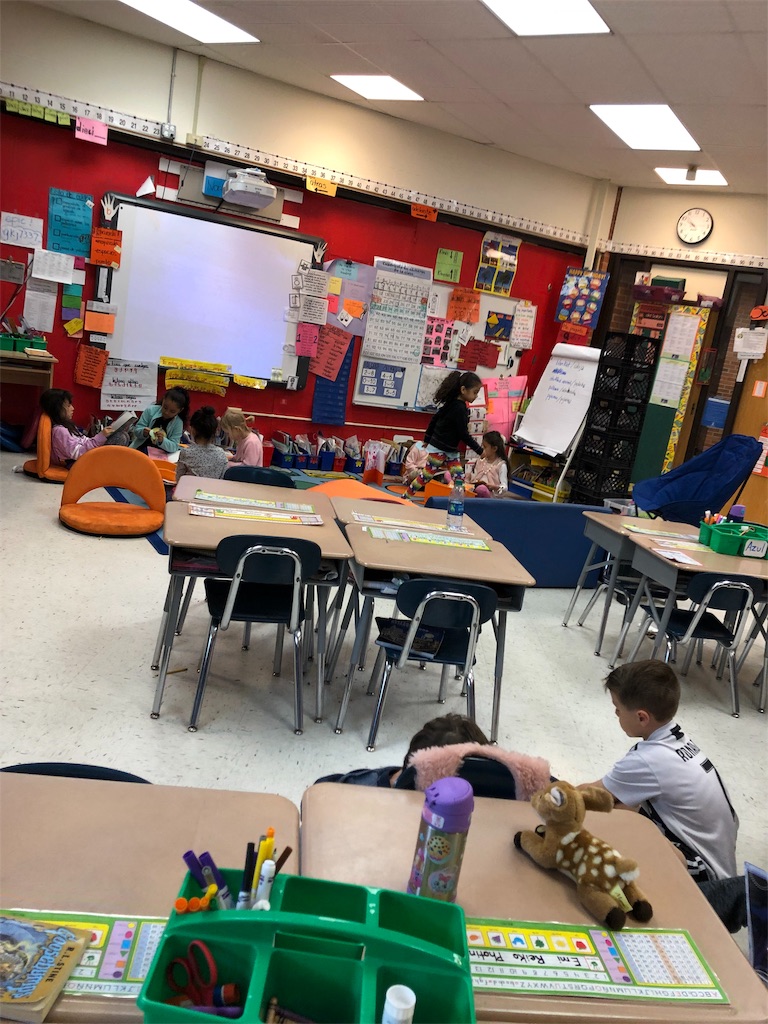

子供たちが自立して学習に取り組める説明

授業は基本、「集合」と「拡散」つまり、「集団学習」と「個別学習」を15分単位で小刻みに分けて、進んでいたのだけど、この個別の学習に放つ前の先生の説明がとにかくわかりやすいのだ。

「やるべきこと」が明確で一つ。

そして、おそらく放った後、こどもたちが

躓くだろうと思うポイントを先読み

して、「~になったら、どうする?」と先にみんなに投げかけたり、子供たちが散らばる前に必ず質問を受け付けたりするのだ。

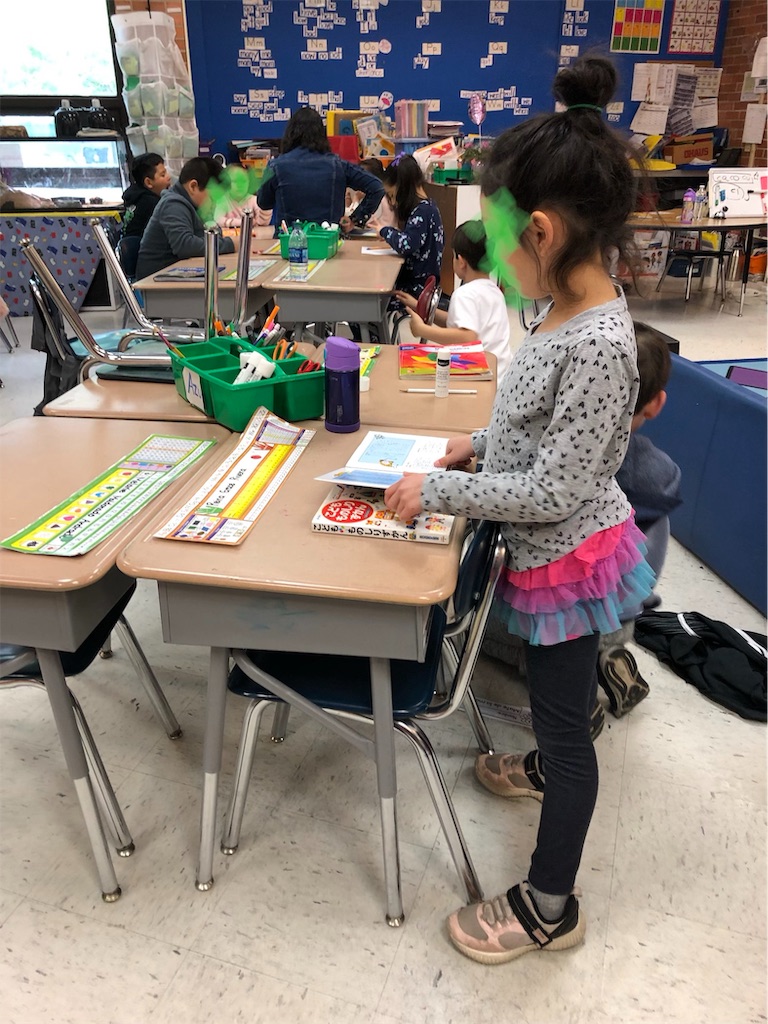

興味関心があることを仲間と拡げる、そして読書に慣れる

といっても、そこは子供。好きでない活動であれば、すぐ飽きてしまう。特に、読書などは個人差が大きい。リーディンググループをいくつか作って、グループごとに本の箱を作って集まって、一定の時間、読ませ、感想を交流するというスタイルなのだが…。いいなと思ったのは、それぞれ

同じテーマに関心がある子ども同士でグループを作っていること

小学一年生なので、ねらいはとにかく「活字に慣れてもらうこと」だろうから、別に本はなんでもいいわけである。だったら、少しでも興味があるものにした方がいい。

同じ関心を持つ子供たちでグループを作ることで、自分がたまたまであった本以外の関心のあるテーマの本に出合うこともできる!

奥は女の子たち、手前は机に隠れ気味だが男の子たちが多い「スポーツ」がテーマのグループ。

単調になりがちな音読も小道具でモチベーションをUP!

大型絵本×差し棒 だけで、こどもは楽しいのだ!

これは、課題が終わった子供にご褒美的に貸してあげていたのだが、もちろんIPADはそれだけで、モチベーションが上がる。

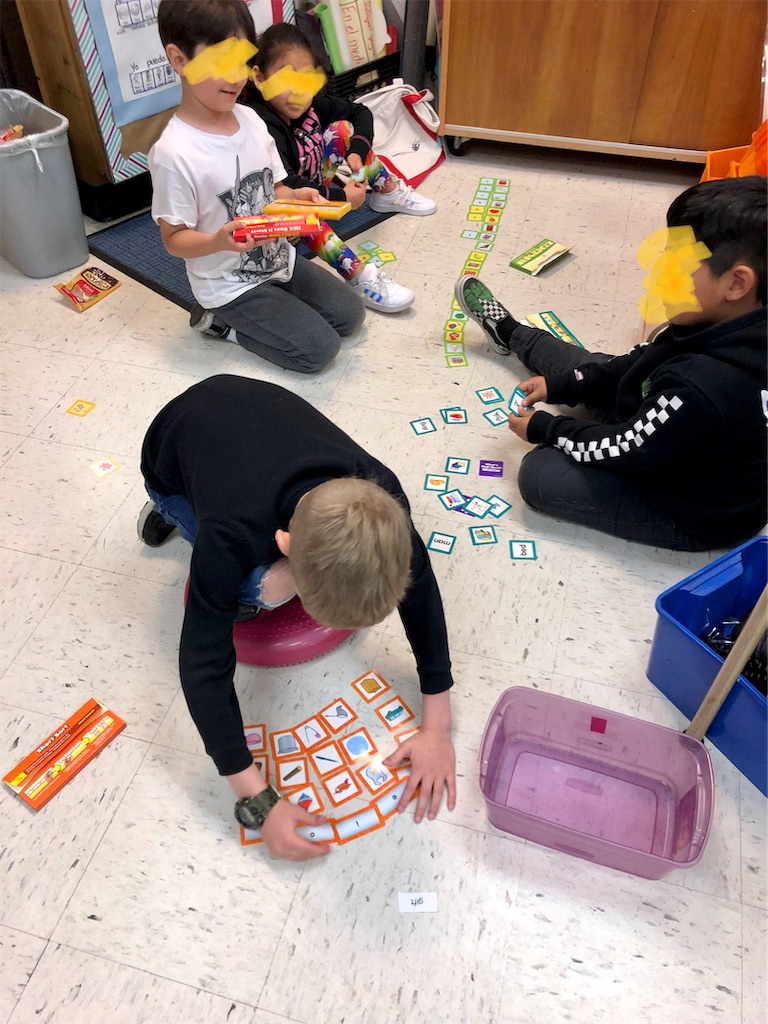

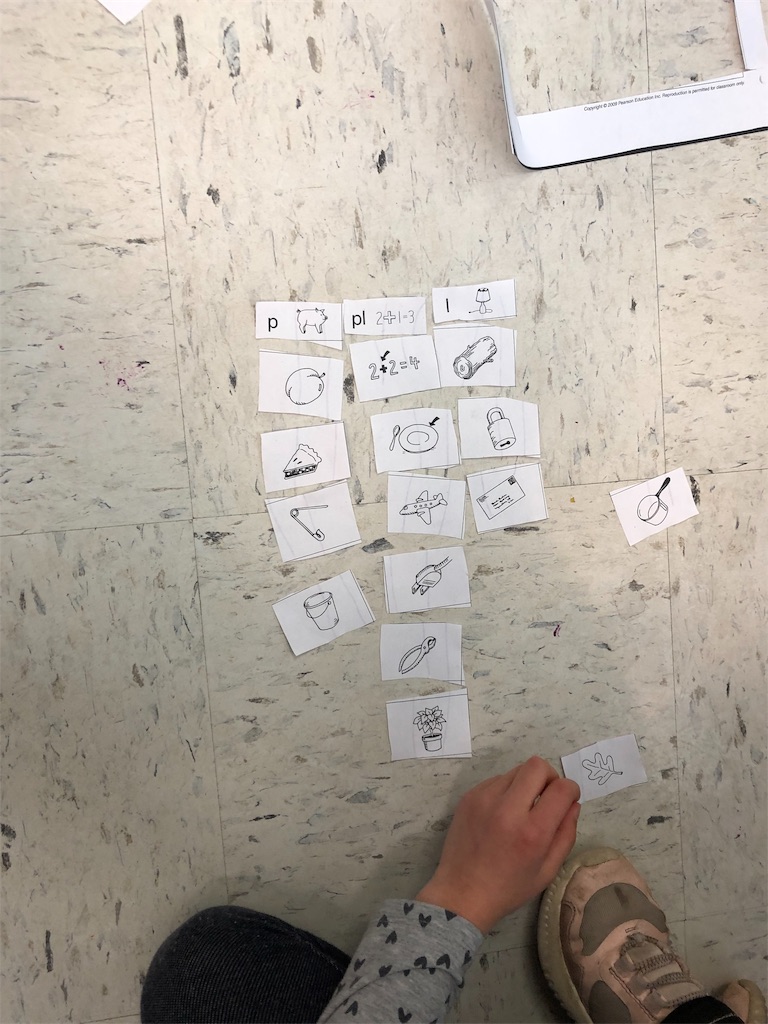

単調なしかし重要で繰り返し学ぶ必要がある事は短時間を繰り返しゲーム感覚で

フォニックスを覚えるとか語彙を増やすとか、

単調だけど、次のステップに行くには、ある程度のプールが必要な学習事項

というのがある。日本では、大抵ドリルで反復練習をさせるところ。子供はこれが大嫌いか、これしかできない子になりがち。(考えることより、早く処理することに気を取られる)

でも、これもカードを使ったり、プリントから三つ選んで自分のプリントに書くとか、15分ごとに課題を変えて、

飽きさせない。

また、量は子供のレベルによって調整していて、

躓かせない

のもポイントだ。

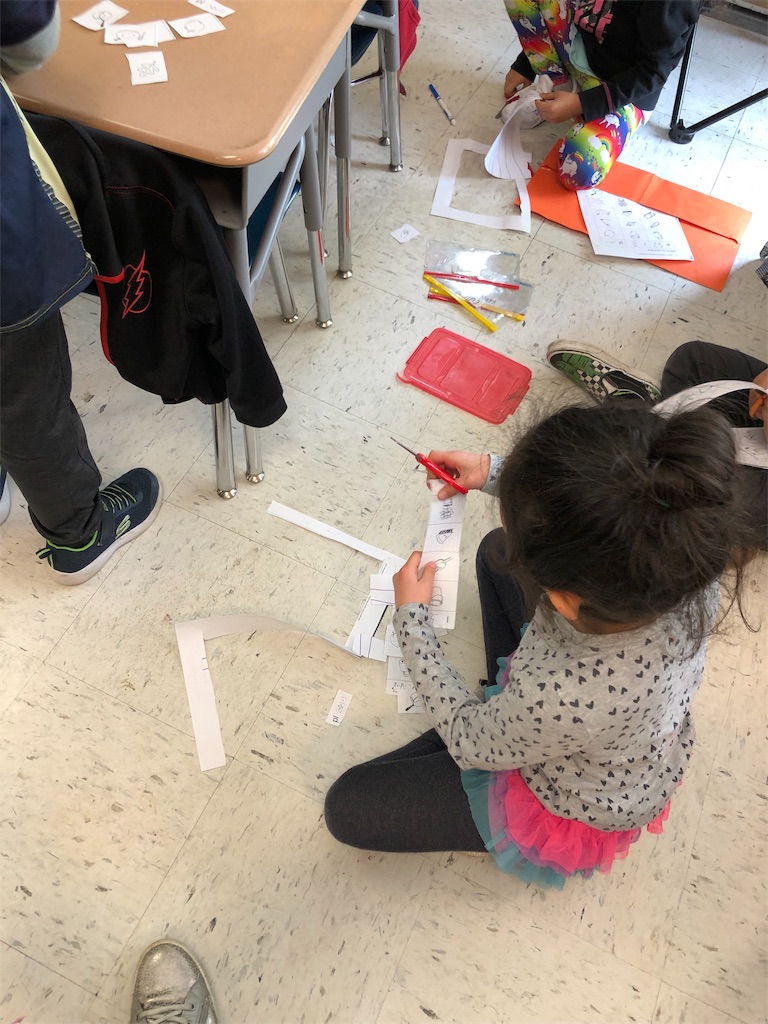

小さなトラブルを未然に防ぐ工夫

飽きさせないの一つの工夫だろうが、ただ座って紙に向かうというのはほとんどない。

体の一部を常に使っている。これは、言葉が書かれた一覧表を切って、フォネックスのルールに従って並べ替えるという課題だったが、1年生だから、隣のこと混ざってトラブルにならないかなとはらはらしていた。

すると、切る前に子供たちは裏に自分が好きなペンでビービーと適当に線を引くのだ。そうすると、万一、混ざってしまっても、裏を見れば、誰のかわかるという…すごい工夫。

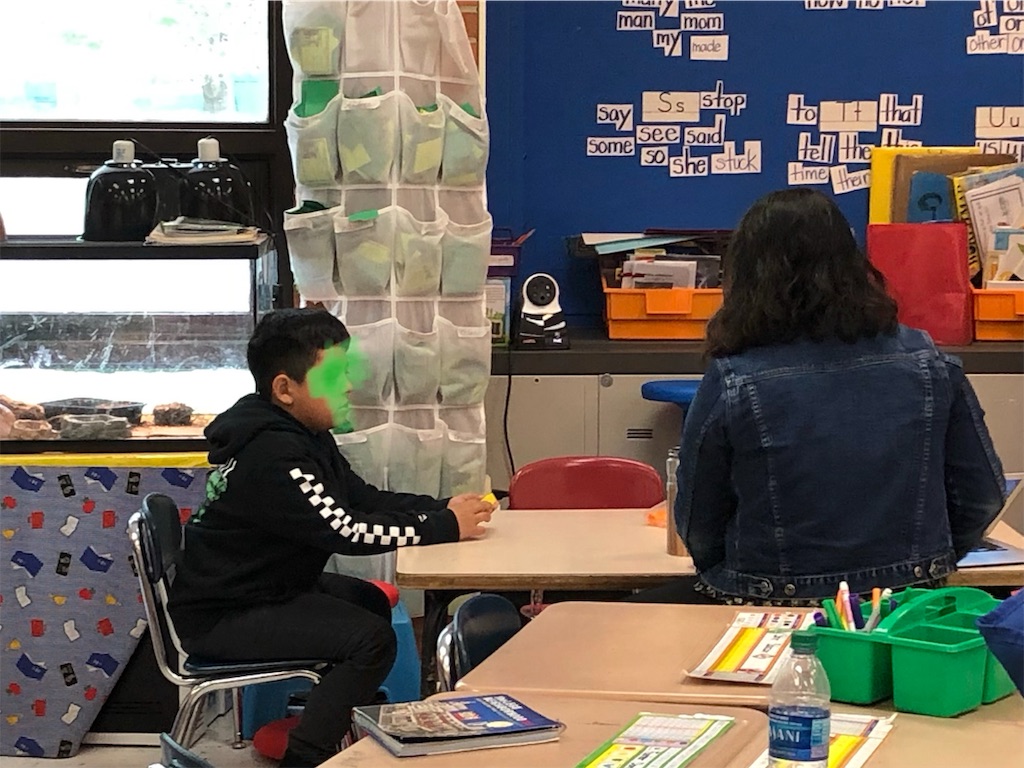

できない子に担任の先生の時間を作る仕組み

当然、先生が個別に見てあげないといけない子がいる。週に数時間はアシスタントが割り当てられるので、その人がやるのかなと思いきや、

アシスタントは集団担当で、担任が個別指導

確かに、大多数のできる子供たちの指導はほかの人にでもできるけれど、躓きがちな子に程、ピンポイントの指導が必要なわけだ。

一つのグループに集中して指導しているときは、他の子供たちは自由に読書をしていい時間にしている。この時、母語の本でもいいことにしている。

写真は私の日本語クラス生徒さん。日本語を読んでくれて嬉しい!

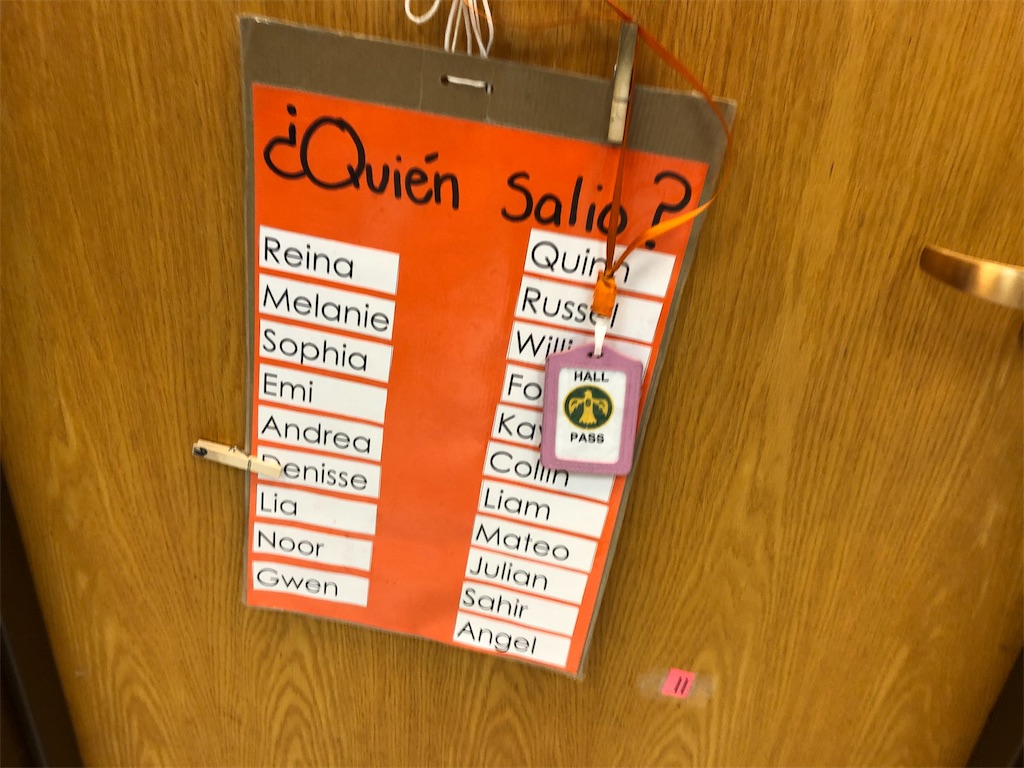

授業を中断されない工夫

授業中、さっと手を挙げて先生が目くばせすると、黙って教室を出ていく子がいた。聞くと、「トイレサイン」だそうだ。日本では、トイレは休み時間に行くものとされているが、アメリカではトイレとか水筒の水を飲むとか、生理的欲求にかかわるものには、とても寛容で、授業中でも自由にさせていることが多い。でも、これ、イチイチ、いいに来られたのでは授業が中断するし、勝手に動き回られるのも授業が落ち着かなくなるのもわかる。でも、こんなルールを決めておくだけでかなりスムーズになる。

「飴」として自由を上げる仕組み

このサインシステム。行いの良い子供たちは、そのサインすらなしに、ドアのところにかけてある名前のクリップを動かすだけで教室を出ていいらしい。どんな風に「行いよし」とされるのかはわからないが、この

「ご褒美は自由」という考え方

はとても好きだ。安全管理という意味でも!20名、いつも一人で見ておこうと思うと、みんな同じことをさせるという発想になってしまうけど。

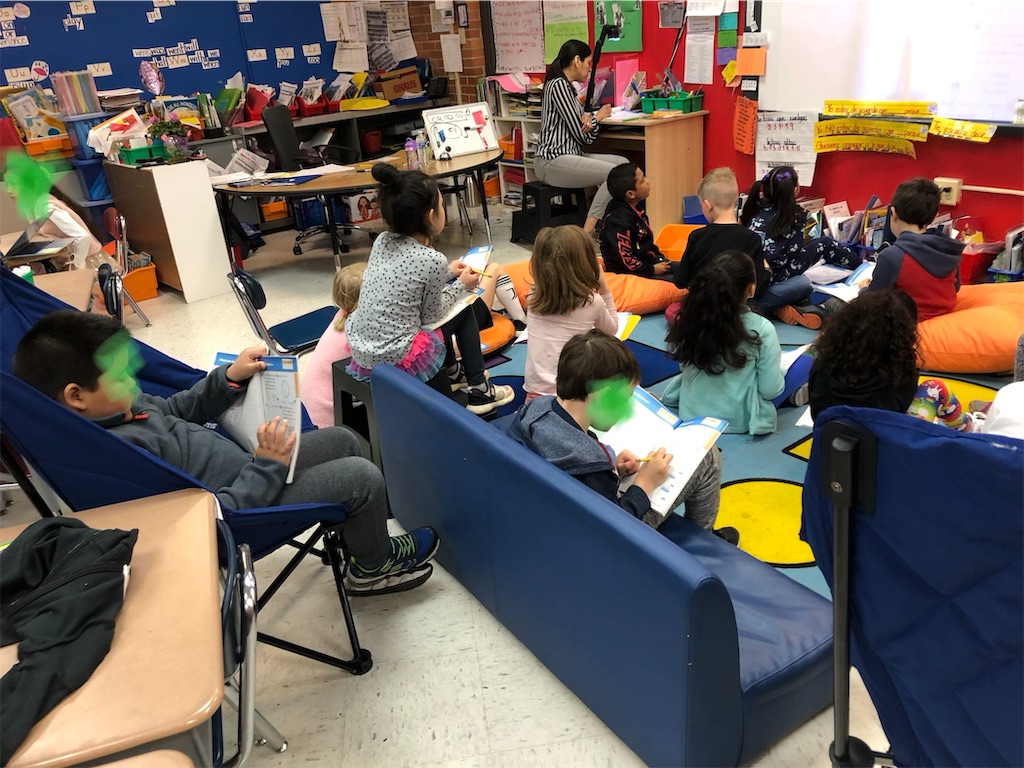

正しい学習態度が身に付くためのフォロー

グループに分かれて自律学習。聞こえはいいが、すべての子にすぐできるわけではない。少しずつしつけてきたのだろうなとは思っていたのだけど、その一端をこの日は見ることができた。

できているグループの観察

である。ずらっと男の子たちが並べられ、女の子たちのグループを観察している。先生は少しも声を荒げることなく、先生が望んでいる学習態度を説明している。

また、教室移動の時に、ふざけてしまった子供たちには、

休み時間を返上して、やり直し。

正しい行いを先生も職員室で休憩をとる前に後ろから見守っているのだ。

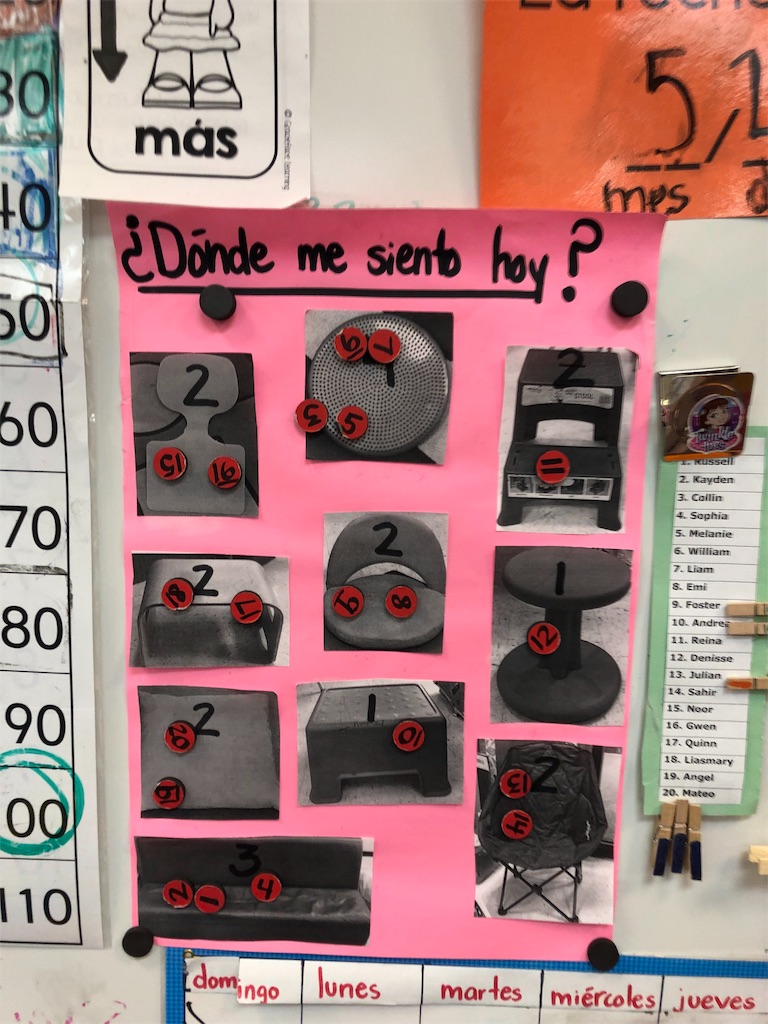

少しでも快適な学習環境を提供する

半日観察させてもらって、何気に一番驚いたことは、

ほとんど椅子に座る時間がないこと

車座になって座ったり、寝転んだり…椅子もソファだったりクッションだったり…子供たちの集中力が少しでも続くように工夫されている。

椅子取り合戦にならないかなと心配したが、教室にはこんな掲示も。

数字は子供を表していて、何らかのルールでローテーションしているらしい。

というわけで、学級経営で自分が縛られているものに気づかされたり、それを打破する手法をたくさん学んだ半日だった。いや、お見事!

コメントを残す